LIFESTYLE

LIFESTYLE

体脂肪率10パーセント以下へ落とすコツ!見た目が変わる食事法とおすすめプロテイン紹介

目次

体脂肪率10パーセントという数値は、多くのトレーニーが憧れる一つの指標です。このレベルに到達すると、身体の見た目は劇的に変化し、筋肉のカットが明確になります。しかし、達成には厳しい食事管理と計画的なトレーニングが不可欠であり、正しい知識なくして到達は困難です。この記事では、筋肉を維持しながら効率的に体脂肪を10%まで落とすための具体的な食事法やトレーニング戦略、そして挫折せずに継続するための実践的なコツを解説します。

体脂肪率10%の身体とは?見た目の変化と達成の難易度

体脂肪率10%を達成すると、身体の見た目は大きく変わり、腹筋が明確に割れ、筋肉の輪郭がはっきりと浮き出てきます。しかし、この状態に到達するのは決して簡単ではありません。単に体重を落とすだけでなく、筋肉量を維持しながら脂肪だけを狙って減らす必要があり、厳格な食事管理とトレーニングが求められます。多くの人が途中で挫折してしまうほど、体脂肪率10%の達成は難しく、相応の覚悟と正しい知識が必要です。

男性・女性別に見る体脂肪率10%の身体的な特徴

男性が体脂肪率10%を達成すると、腹筋はシックスパックとして綺麗に割れ、腕や肩の血管が浮き出て見えるようになります。全身の筋肉のカットが明確になり、アスリートのような引き締まった肉体になるのが男性の特徴です。一方、女性にとって体脂肪率10%は、競技者レベルの極めて低い数値です。女性の場合、腹筋が割れるだけでなく、全身の脂肪が極限まで削ぎ落とされた状態となります。ただし、女性の身体は男性よりも多くの体脂肪を必要とするため、ホルモンバランスの乱れなど健康上のリスクを伴う可能性があり、安易に目指すべき数値ではありません。

多くの人が挫折する体脂肪率10%達成の壁

体脂肪率10%の達成は、厳しい食事制限とトレーニングを長期間継続する必要があるため、多くの人が途中で挫折します。課題の一つは、筋肉を維持しつつ脂肪だけを落とす点です。ただ痩せるだけでは筋肉も落ち、理想とは程遠い「ガリガリ」な体つきになる可能性があります。特に、絞れてくると顔の脂肪も落ちてこけて見えたり、やつれた印象を与えたりすることも少なくありません。また、厳しい食事管理は友人との外食や付き合いを難しくさせ、社会生活との両立が大きなストレスとなり、挫折の要因となります。

体脂肪率10%を目指すための3つの基本原則

体脂肪率10%という高い目標を達成するためには感覚に頼るのではなく、科学的根拠に基づいたアプローチが不可欠です。これから解説する3つの基本原則を理解し、着実に実践することが成功への最短ルートとなります。

原則1:消費カロリーが摂取カロリーを上回る状態を維持する

体脂肪を減らすための大原則は、消費カロリーが摂取カロリーを上回る「アンダーカロリー」の状態を作り出すことです。1日に消費するカロリー(基礎代謝+活動代謝)を把握し、それよりも少ないカロリーを摂取することで、不足分を補うために体脂肪がエネルギーとして使われ、体重が減少します。体脂肪を1kg減らすには約7200kcalの消費が必要とされており、例えば1ヶ月で1kg減らす場合、1日あたり約240kcalのマイナスを継続的に作り出す計算になります。このカロリー収支の管理が、体脂肪を計画的に減らすための土台となります。

原則2:筋肉量を落とさずに体脂肪だけを減らす

アンダーカロリーの状態では、体脂肪だけでなく筋肉もエネルギー源として分解されやすくなります。筋肉量が減少すると基礎代謝が低下し、かえって痩せにくい体質になるリスクがあります。そのため、体脂肪だけを効率的に落とすには、筋肉量をいかに維持するかが鍵となります。これを実現するためには、適切な筋力トレーニングを継続して筋肉に刺激を与え続けることと、筋肉の材料となるタンパク質を食事から十分に摂取することが不可欠です。ただ体重を落とすのではなく、中身を意識した減量が求められます。

原則3:無理なく継続できる現実的な計画を立てる

体脂肪率10%を目指す道のりは、短期間で終わるものではありません。急激な減量は身体への負担が大きく、体調を崩す原因となるだけでなく、リバウンドのリスクも高まります。健康を損なわず継続するためには、1ヶ月に減らす体重を現体重の5%以内にとどめるなど、現実的な目標を設定することが推奨されます。仕事やプライベートとの両立も考慮し、自分のライフスタイルに合った無理のない計画を立てることが、最終的な目標達成につながります。体調の変化にも気を配り、計画を柔軟に調整する姿勢も必要です。

体脂肪率を10%まで落とす食事管理のポイント

体脂肪率を10%まで削減する過程において、トレーニング以上に重要となるのが食事管理です。摂取カロリーを抑えつつも筋肉の維持に必要な栄養素を確保するという、緻密な栄養計算が求められます。このセクションでは、筋肉を落とさずに脂肪を燃焼させるためのPFCバランスの考え方や、積極的に摂るべき食材、空腹感をコントロールする食事の工夫について、具体的なポイントを解説していきます。

PFCバランスを意識して筋肉を維持しながら痩せる

体脂肪を落とす際には、総摂取カロリーだけでなく、栄養素のバランス(PFCバランス)が極めて重要です。PFCとは、タンパク質(Protein)、脂質(Fat)、炭水化物(Carbohydrate)の頭文字です。特に筋肉の材料となるタンパク質は、体重1kgあたり2g程度を目安に十分に確保します。脂質はホルモンの材料にもなるため、極端にカットせず、総カロリーの20%程度は良質な脂質から摂取するべきです。残りのカロリーを炭水化物から摂ることで、トレーニングのエネルギーを確保します。この栄養素の割合を意識することが、筋肉を維持しながら痩せるための鍵です。

減量中に積極的に摂りたい高タンパク・低脂質な食材例

筋肉量を維持しながら体脂肪を落とすためには、高タンパク質かつ低脂質な食材を食事の中心に据えることが基本です。具体的には、皮を取り除いた鶏胸肉やささみ、牛や豚の赤身肉、アジやサバなどの青魚、そして卵や納豆などの大豆製品が挙げられます。これらの食材は、筋肉の合成に必要なアミノ酸を豊富に含んでいます。調理法は、余分な脂質を抑えられる蒸す、茹でる、焼くといった方法が適しています。また、食事だけではタンパク質が不足しがちな場合は、プロテインパウダーを補助的に活用するのも効率的な手段です。

空腹感を抑える食事のタイミングと回数の工夫

厳しいカロリー制限下では、空腹感との戦いが大きな課題となります。空腹感を上手にコントロールするためには、食事の回数を増やすのが有効な方法の一つです。例えば、1日の総摂取カロリーは変えずに、食事を3回から5〜6回に小分けにして食べることで、空腹の時間帯を減らし、血糖値の急激な変動を防ぎます。これにより、強い空腹感やドカ食いを抑制する効果が期待できます。また、毎日の食事時間をできるだけ同じ時間帯にキープすると、体内リズムが整い、代謝機能が安定して働くようになります。

脂肪燃焼をサポートするサプリメントの賢い活用法

食事管理やトレーニングを基本とした上で、サプリメントを補助的に活用することで、脂肪燃焼をより効率的に進められる場合があります。例えば、L-カルニチンは脂質をエネルギーとして利用する際の運搬役として知られており、運動と組み合わせることで脂肪燃焼のサポートが期待されます。また、共役リノール酸(CLA)も、体脂肪の減少や筋肉量の維持に役立つ可能性が研究で示唆されています。ただし、サプリメントはあくまで補助的な役割であり、摂取するだけで痩せるものではありません。基本の食事と運動を疎かにせず、賢く活用することが求められます。

筋肉を落とさず脂肪を燃やすトレーニング戦略

体脂肪率10%を目指す上で、食事管理と両輪をなすのがトレーニングです。特に、筋肉量を落とさずに体脂肪だけを削ぎ落とすためには戦略的なアプローチが不可欠です。ただ闇雲に運動するのではなく、基礎代謝を高めるための筋トレと効率的に脂肪を燃焼させる有酸素運動を適切に組み合わせる必要があります。このセクションでは、具体的なトレーニング戦略について詳しく解説します。

基礎代謝を上げるための筋力トレーニングの重要性

筋力トレーニングは、筋肉量を維持・増加させることで基礎代謝を高め、何もしていない時でも消費されるカロリーを増やす効果があります。これにより、痩せやすく太りにくい体質を作ることが可能です。特に、スクワット、デッドリフト、ベンチプレスといった、多くの筋肉を同時に動員するコンパウンド種目はカロリー消費が大きく、全身の筋力アップに非常に効果的です。減量期であってもトレーニングの強度をできるだけ落とさず、筋肉に「まだ必要だ」という刺激を与え続けることが、筋肉量の維持につながります。

脂肪燃焼を加速させる有酸素運動の効果的な取り入れ方

有酸素運動は、直接的に脂肪をエネルギーとして利用するため、体脂肪を減らす上で有効な手段です。長時間の有酸素運動は筋肉の分解を促進するリスクもあるため、実施するタイミングと時間には注意が必要です。おすすめは、筋力トレーニングの後や、朝の空腹時に行うことです。筋トレ後は成長ホルモンの分泌が高まり、脂肪が分解されやすい状態になっています。短時間で高い脂肪燃焼効果が期待できるHIIT(高強度インターバルトレーニング)を取り入れるのも一つの方法です。週に2〜3回、1回あたり20〜40分程度を目安に行うのが良いでしょう。

全身を効率よく鍛えるおすすめトレーニングメニュー

効率的に全身の筋肉を鍛え、代謝を高めるためには、トレーニングプログラムを分割法で組むことが推奨されます。例えば、「脚の日」「胸・肩の日」「背中・腕の日」のように、部位を分けてトレーニングを行うことで、各部位を十分に追い込みつつ、適切な回復期間を確保できます。脚の日にはスクワットやレッグプレス、胸の日にはベンチプレスやダンベルフライ、背中の日にはデッドリフトや懸垂といったコンパウンド種目をメニューの中心に据えましょう。各種目、正しいフォームを意識しながら、8〜12回程度で限界がくる重量設定で行うのが効果的です。

体脂肪率10%達成を成功させるための継続のコツ

体脂肪率10%という高い目標は、食事とトレーニングの計画を立てるだけでは達成できません。厳しい管理を長期間にわたって継続するための精神的な強さや、身体のコンディションを最適に保つ生活習慣が不可欠です。このセクションでは、ホルモンバランスを整える睡眠の重要性や誰もが経験する停滞期の乗り越え方、そしてモチベーションを高く保ち続けるための具体的な方法について解説します。

質の高い睡眠でホルモンバランスを整える

減量を成功させる上で、質の高い睡眠は食事や運動と同等に重要です。睡眠不足は食欲を増進させるホルモングレリンの分泌を増やし、食欲を抑制するホルモンレプチンの分泌を減らすことが知られています。これにより空腹感を強く感じやすくなり、食事制限がより困難になります。また、筋肉の修復や成長を促す成長ホルモンは、主に睡眠中に分泌されます。コンディションを整え、ストレスを軽減するためにも、毎日7〜8時間の十分な睡眠時間を確保するよう心掛けるべきです。寝る前のスマートフォンの使用を控えるなど、睡眠の質を高める工夫も取り入れましょう。

停滞期を乗り越えるための食事・運動の調整方法

順調に進んでいた減量が、ある時点でぱったりと止まってしまう「停滞期」は、多くの人が経験する現象です。これは、身体が少ないエネルギー摂取量に慣れてしまい、エネルギー消費を抑えようとする防御反応(ホメオスタシス)が原因で起こります。停滞期を打破するためには、身体に新たな刺激を与えることが有効です。食事面では、一時的に炭水化物の摂取量を増やす「ハイカーボデイ」や、1日だけ摂取カロリーを大幅に増やす「チートデイ」を設ける方法があります。運動面では、トレーニングの種目や重量、回数を変えてみるなど、マンネリ化を防ぐ工夫が求められます。

モチベーションを維持する目標設定と記録のすすめ

体脂肪率10%という長期的な目標に向かう中で、モチベーションを維持し続けることは大きな課題です。モチベーションを保つためには、最終目標だけでなく、1ヶ月単位の短期目標や、1週間単位の行動目標を設定することが効果的です。「1ヶ月で体脂肪率を1%落とす」「今週はトレーニングを3回行う」といった具体的な目標を立て、達成することで成功体験を積み重ねられます。また、毎日の体重や体脂肪率、食事内容、トレーニング内容を記録することも推奨されます。記録は自身の努力を可視化し、進捗を確認できるため、モチベーションの維持に大きく貢献します。

筋肉を維持するためのおすすめのプロテイン3選

体脂肪率を10%まで落とす過程では、筋肉量を維持することが非常に重要です。適切な量のタンパク質を摂取することで、トレーニングによって傷ついた筋肉の修復を促し、新たな筋肉の合成をサポートします。食事だけでは必要なタンパク質を十分に摂取することが難しい場合も多いため、プロテインパウダーを上手に活用することが効果的です。ここでは、筋肉の維持におすすめのプロテインを3つご紹介します。

①MY PROTEIN Impact ホエイ プロテイン

公式サイト:Impact ホエイプロテインパウダー(定番)|マイプロテイン | Myprotein

バルクアップを目的として設計され、1食あたり20g以上の豊富なタンパク質を含んでいます。複数のフレーバーが展開されているため、飽きずに継続できるでしょう。

②GOLD'S GYM ホエイプロテイン

公式サイト:【数量限定】ホエイプロテイン メロンソーダ風味/720g – ゴールドジム公式オンラインストア|GOLD'S GYMania

ゴールドジムが提供する「ホエイプロテイン」はアスリート向けに開発され、トレーニング後の栄養補給に最適です。

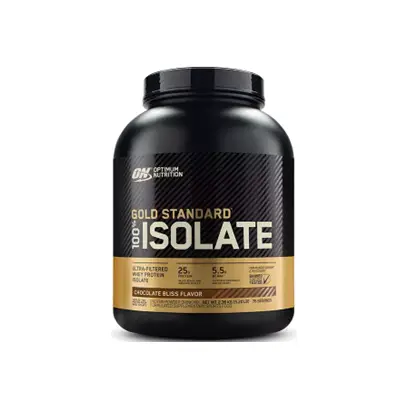

③OPTIMUM NUTRITION ゴールドスタンダード100% アイソレート

公式サイト:ゴールドスタンダード 100% アイソレート | Optimum Nutrition JP

純度の高いWPI(ホエイプロテインアイソレート)を使用しており、消化吸収に優れています。

まとめ|体脂肪率を10%に落とす方法

体脂肪率10%以下という目標は、正しい知識と強い意志があれば達成可能です。その鍵となるのは、消費カロリーが摂取カロリーを上回る「アンダーカロリー」を継続すること、そして筋肉量を落とさないための「高タンパクな食事」と「適切な筋力トレーニング」です。これらに加えて、質の高い睡眠やストレス管理といった生活習慣の改善も、長期的な成功のためには欠かせません。この記事で紹介した食事法、トレーニング戦略、継続のコツを実践し、計画的に取り組みながら、理想の体型を目指しましょう。